御朱印を書く神主側の3つの気持ち

私もときどき御朱印もらってます 世の中は空前?の御朱印ブーム。 御朱印ガールなんて言葉が登 ...

神前結婚式の代わりに結婚奉告祭はどお?費用や流れなど

結婚奉告祭とは何なのかという札名から費用、服装、参列者、流れなど結婚報告祭に関することをま ...

受験と神社の話・裏話や合格祈願のお祓いお守りの効果

お正月は受験の時期が近いので学業のお守りを受けていく人もたくさんいます。 合格祈願、学業成 ...

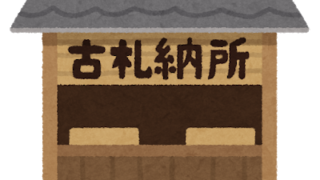

御札やお守りを返す場所「納札所」の読み方やこんな物入ってたら困りますわって話

神社には古くなった御守(基本的には1年)を返すために納札所という場所が設けられていることが ...

厄年って何なの?お祓いは絶対に受けなきゃいけないの?

もうすぐお正月。 毎年、厄年の一覧表を見て「私今年厄年だー」なんていっている人をみかけます ...

神無月(10月)は神社にお参りしても神様はいないから意味ないの?

以前神社にいたときに参拝者からこんな質問をされたことがあります。 「神無月(かんなづき)っ ...